洪家光出生于沈阳的一个普通家庭,小小年纪的洪家光,看着父母面朝黄土背朝天的辛苦,懂事的让人心疼。

然而,捉襟见肘的家境,最终还是让洪家光在初中毕业后,不得不放弃继续读高中的机会,技校成为了他求学之路的唯一选择。

90年代时,技校还是有些含金量,有一技傍身,在那个年代不失为一条出路,黎明技校是洪家光人生的新起点,也是他梦想开始的地方。

洪家光希望在这里实现抱负,为祖国航空事业出一份力,然而现实却给了他当头一棒,老旧的厂房,陈旧的设备,日复一日重复的流水线作业,与他想象中的现代化航空企业天差地别。

看不到未来看不到希望,巨大的落差感让洪家光迷茫了,换作其他人或许早就躺平了,得过且过混日子。

可洪家光不一样,他骨子里那股不服输的劲头不允许他放弃,命运的齿轮开始转动,一位经验丰富的老师傅,发现了这个沉默寡言却充满干劲的年轻人。

老师傅看到了洪家光身上不服输的干劲,决定倾囊相授,将他引上正途,老师傅带着洪家光,手把手地教他零件制作的技巧,从最基础的开始,一点一滴地传授经验。

然而,初出茅庐的洪家光,也曾经历过“滑铁卢”他的第一个零件没过关,这对他是一个不小的打击,洪家光开始意识到,零件制作看似简单,实则奥妙无穷,容不得半点马虎。

洪家光主动“跨界”学习,利用一切空闲时间,跑到其他部门“偷师学艺”他一年工作比别人多很多,加班加点干了7000多小时,还写了厚厚一本工作笔记,足有十多万字。

洪家光的一次操作失误,导致他的手指严重骨折,可剧烈的疼痛并没有让洪家光停下手中的工作,他轻描淡写地对同事说“没事”,继续埋头苦干。

医生让洪家光休假几个月,但他只休息几天就复工了,领导为他安排了轻松的工作,但他依然坚持用另一只手继续完成任务。

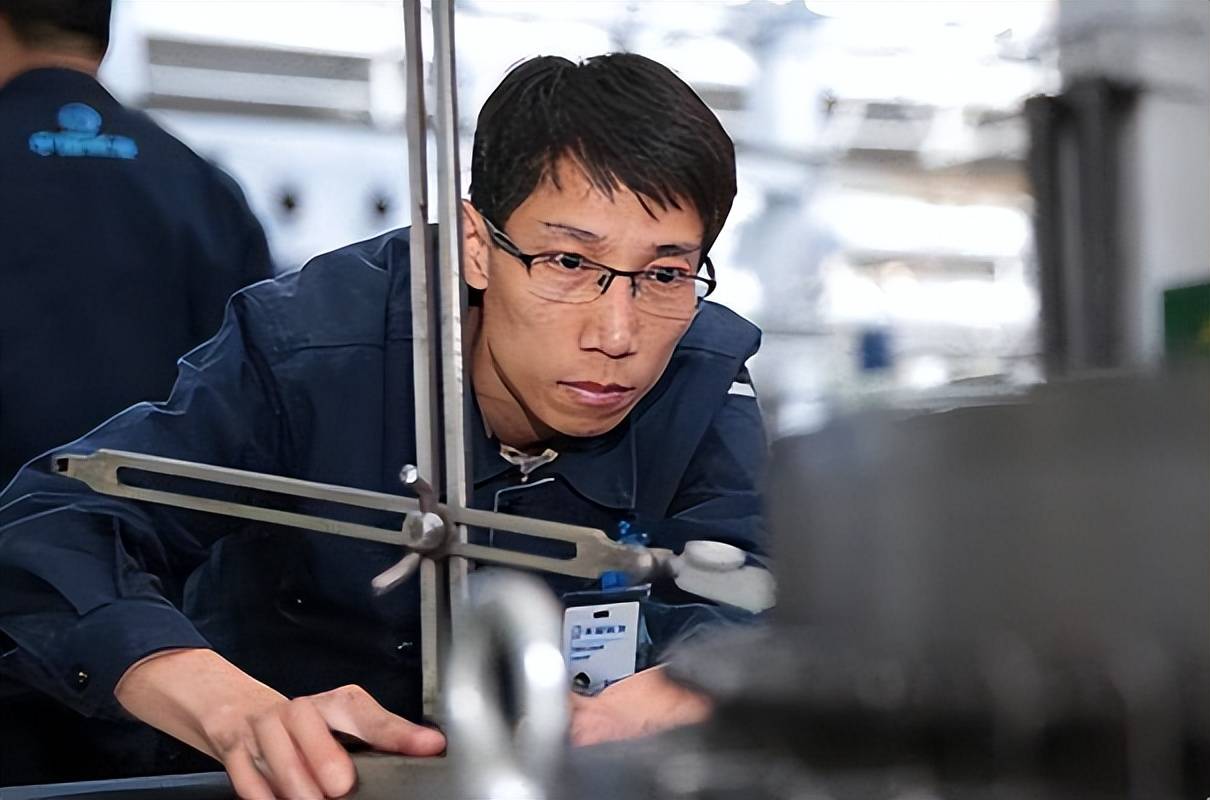

2002年,一个挑战与机遇并存的时刻到来了,洪家光所在的公司接到一个急单,要加工一些精度很高的金刚石滚轮。

这是一种高精度滚轮,用来调整飞机发动机的叶片,洪家光给自己定下的目标是0.02毫米,而一根头发丝的直径则是接近0.08毫米。

洪家光带领自己的团队一头钻进车间,没日没夜地搞研究,查阅文献资料,改良加工方法,一次又一次的尝试,不眠不休地攻关。

最终洪家光凭借着惊人的毅力和过硬的技术,成功攻克了这个难题,他加工出的金刚石滚轮,精度甚至超过了预期标准,为后续的航空发动机研发奠定了坚实的基础。

这不仅仅是一次任务的完成,更是洪家光职业生涯的转折点,这次成功,让他更有信心在航空发动机制造上继续挑战自我。

攻克金刚石滚轮加工难题,只是洪家光众多成就中的一个,他深知,我国航空发动机技术底子薄,要想实现弯道超车,必须掌握核心技术。

在他与团队共同努力下,仅2015年至2017年劳模创新工作室团队申报并授权发明专利5项,实用新型专利26项,同时,完成技术创新和攻关项目82项,成果转化61项,解决临时技术难题63项。

据说,美国方面曾开出千万年薪,试图挖走洪家光,但他不为名利所动,毅然选择留在祖国,继续为国家航空事业贡献力量。

“大国工匠”于洪家光而言,意味着不仅仅是荣誉,更是肩上的重担,因为技术过硬,还参与了国家一些重要的科研项目。返回搜狐,查看更多

电话:40012345678

手 机:18812345678

邮 箱:admin@qq.com

地 址:玉环振兴机械有限公司